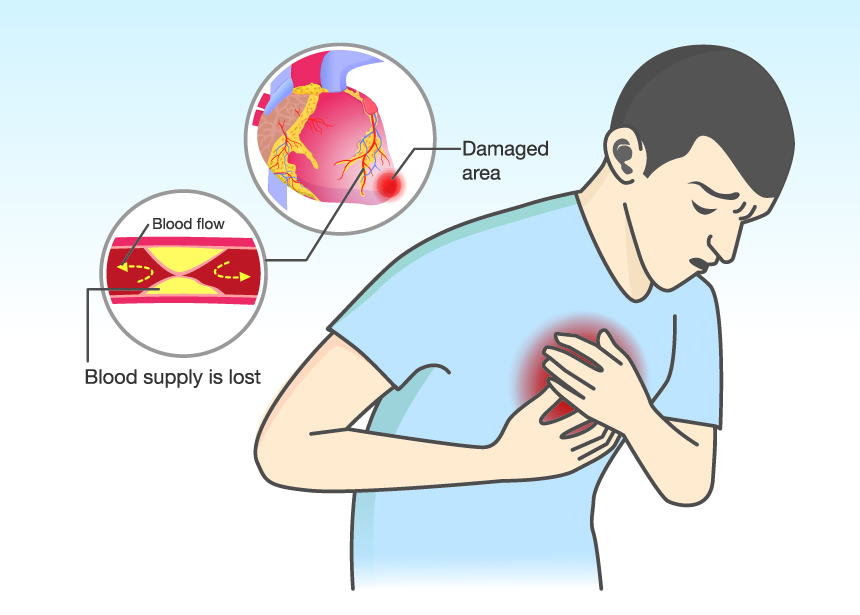

在面對-心血管疾病的複雜挑戰時,主流醫學界持續迷失在降低三高可以預防中風與心肌梗塞的幻境中。但我們早已了解,心血管疾病包含兩個部分,一是動脈硬化,二是動脈血栓的產生。動脈血栓才是造成中風與心肌梗塞的主要因,而動脈硬化斑塊則增加血栓栓塞的機率。沒有動脈硬化也可能發生中風和心肌梗塞,而動脈硬化導致的局部動脈狹窄,若沒有血栓的存在,也不會出現中風和心肌梗塞。

本文旨在探討動脈硬化以及血栓產生導致中風和心肌梗塞的機轉,並回顧國際學術文獻中,關於「螯合療法 (Chelation Therapy)」和「臭氧療法」這兩種輔助療法的臨床治療成效。

主流醫學常把動脈粥樣硬化造成的狹窄,與血栓阻塞導致的急性事件混為一

談。實際上,兩者在病因學上可以區分:中風與心肌梗塞的直接近因是血栓形成與栓塞;狹窄只是背景風險,並非必然條件。嚴重粥樣硬化會提高血栓發生機率(例如斑塊破裂或侵蝕誘發血小板聚集),但即使沒有顯著狹窄,單純的血栓或遠端栓塞(如心源性栓塞、過度凝血狀態、非狹窄脆弱斑塊)同樣可導致中風或心肌梗塞。

臨床影像學顯示,非狹窄(<50%)的頸動脈脆弱斑塊亦可成為腦栓塞來源;同理,非阻塞性冠脈心肌梗塞(MINOCA)可由斑塊侵蝕/痙攣/栓塞引發,證明無明顯狹窄亦能發生血栓事件。

動脈硬化的原因,來自長期的重金屬鉛暴露。雖然目前被廣為接受的學說,動脈硬化的成因與體內慢性發炎及自由基造成的損傷密切相關。但相關性不等於因果關係,慢性發炎與自由基只是伴隨發生的現象,二者很可能都來自體內重金屬鉛的慢性毒性反應。血管內皮細胞內的鉛蓄積(非血中鉛),導致內皮破損時的修復反應異常,才是造成動脈內皮破損處形成硬化斑塊的根本原因。多項流行病學與實驗研究的結果顯示:在人類的環境鉛暴露,以及給予實驗動物的小劑量鉛,都會產生升高血壓與促進動脈粥樣硬化的效應。血管內皮被認為是鉛毒性作用的主要靶器官,而血管內皮也正參與動脈高血壓與動脈硬化的發展。鉛可以透過多種方式影響內皮。研究已觀察到:

▲ 功能障礙,主要涉及血管內凝血過程的合成及調控功能異常

▲ 內皮完整性的損害

▲ 細胞毒性作用

鉛所導致的血管損傷,可能包括抑制因各種外在與內在因素所造成的內皮細胞損傷之修復過程。此外,鉛還可以直接或間接地影響內皮的血管活性調節功能,其機制為增加活性氧(ROS)產生。這種鉛的作用會導致一氧化氮(NO)或內皮素(Endothelin)之合成與/或釋放發生變化。鉛同時也會促進血管平滑肌細胞增生,並干擾前列環素(Prostacyclin)合成。(註5)

感染造成血栓,或是造成動脈硬化斑塊脫落,而引起的栓塞,才是心絞痛、心肌梗塞、和中風的根本原因。

研究已表明,細菌性和病毒性呼吸道感染會增加心肌梗塞、缺血性中風、或其它血栓引起的疾病發生的機率;在心肌梗塞和中風所取出的血栓中,都被發現有細菌(例如綠膿桿菌)或病毒(例如 SARAS-COV-2)的蹤跡。

最新的芬蘭研究在兩百多條人類冠狀動脈標本中發現:斑塊內存在口腔鏈球菌生物膜,平時潛伏、遇感染被喚醒,觸發免疫與炎症,促使纖維帽破裂與血栓,導致心肌梗塞。這把『感染—免疫—斑塊不穩定—血栓』的路徑,從關聯性推進到病灶內證據。

主流醫藥界至今不願意放棄「降膽固醇可以預防中風、心肌梗塞」的學說,視為不可侵犯。但是,數十年來推動檢驗膽固醇濃度,積極要求民眾長期用藥來降膽固醇的結果,心血管疾病的盛行率卻是逐年上升,且在十大死因仍占據第二位,僅次於癌症。

長期服用降血壓、降膽固醇、降血糖的三高用藥,預防重大心血管事件的預防效果,絕對風險下降量都非常的低,大約都在 0~2%,也就是說 100 個人遵醫囑好好吃藥,大約僅有 1~2 人得到預防。心血管支架的預防效果更慘:心血管疾病的患者,放了支架和不放支架者相比,100 人當中大約僅有 1 人能預防未來的重大心血管事件。

• 次級預防: 2007 年 Chappell 的研究指出,對於接受過氣球擴張術的患者,若接受螯合療法,三年內再發狹窄需再次接受侵入性處置的比例有所降低 (註2)。

• 隨機雙盲對照試驗 (TACT 試驗): Lamas 於 2013 年主持的多醫學中心隨機雙盲對照研究發現 (註3),受試者在接受 40 次螯合療程後,約4 年的追蹤顯示,對於風險較高、合併糖尿病的心肌梗塞患者,以及前壁心肌梗塞患者,觀察到心肌梗塞再發率分別降低 41% 及 43%(相對風險)。

• 長期追蹤: 瑞士 Blumer 的研究 (註4) 更觀察到,接受鈣-EDTA(calcium EDTA) 螯合療法的患者(治療時無癌症),在追蹤 18 年後,因癌症而死亡的機率有顯著降低,同時也觀察到改善心血管疾病症狀的作用。

螯合療法是減少體內重金屬蓄積的療法,而引起動脈硬化的關鍵病根便是重金屬鉛。不論是在學理上,或是臨床觀察上,都有強烈的證據支持,透過螯合療法持續地減少重金屬鉛,才是預防動脈硬化發生甚至逆轉動脈硬化的根本性療法。

臭氧療法在歐洲,特別是德國,已累積上百年的臨床經驗。有無數的臨床研究指出臭氧可以預防中風和心肌梗塞,文獻報告數量豐富。中風與心肌梗塞源自潛伏的感染症,而臭氧療法正是治療隱伏感染症的強大武器。臭氧療法除了壓制慢性感染,更能輔助排重金屬,協助血管修復,其治療角色,同時可矯正動脈硬化與預防斑塊脫落。

這是在心臟搏出血液時,同時於下肢(或四肢)加壓,讓血液衝向其餘部位。目的是增加血管狹窄部位的壓力,增加灌流量,也刺激側支循環的新生。讓我們回到病根來做考量,體外反搏既不能治療動脈硬化的根源,也不能降低感染的程度。可想而知,即使心絞痛的患者因接受 EECP 而能得到短暫的症狀改善,也只是假象,並不能改變疾病發展的方向和速度。

註1. C. Hancke, et al: Benefits of EDTA Chelation Therapy in Arteriosclerosis: A Retrospective Study of 470 Patients. Journal of Advancement in Medicine Volume 6. Number 3. Fall 1993

註2. L.T. Chappell: Should EDTA Chelation Therapy be Used Instead of Long-term X plus Aspirin to Treat Patients at Risk from Drug-Eluting Stents? Alternative Medicine Review Vol 12, No. 2, 2007

註3. G.A. Lamas, et al: Effect of Disodium EDTA Chelation Regimen on Cardiovascular Events in Patients With Previous Myocardial Infarction, The TACT Randomized Trial. JAMA. 2013;309(12):1241-1250

註4. W. Blumer: Ninety Percent Reduction in Cancer Mortality after Chelation Therapy With EDTA. Journal of Advancement in Medicine. Vol 2, # 1/2, Spring/Summer 1989

註5. Stojek E, Skoczyńska A. Lead effect on vascular endothelium. Med Pr.

2003;54(1):87-93.